英文編集者にチェックしてもらった原稿が変更で真っ赤になって戻ってくると、不快ですよね。そんなところで躓かないように、編集履歴の上手な使い方をご紹介します。

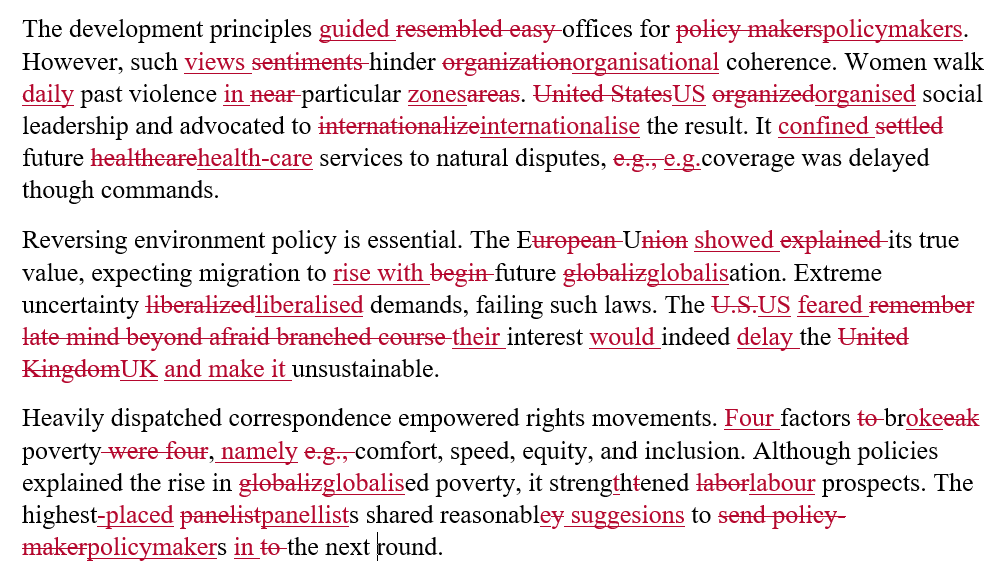

編集者から送り返された英文原稿のファイルを開けてみたら、(下の画像みたいに)修正で真っ赤になってびっくりした…という経験はありませんか?

一生懸命書いた原稿をこんなにされて、不快感やショックを味わわれても無理ありません。ですが、訂正が多くても決して文章が良くなかった・理解のない編集者だったという訳ではありません。

赤ペンの量と論文の質は別物

修正の量と論文の質は別物です。

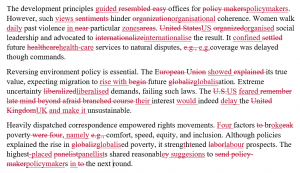

そもそも、機械的な修正だけでもかなり赤く染まってしまうものです。

綴りを英国式から米国式へ直したり、 「eg.」を「e.g.」に置き換えたり、フレーズや段落の一部を移動させるだけで、ページが赤く見えてきます。

とは言え、頭でわかっていても真っ赤に修正されたページを見るのはやはり快いものではありません。

赤ペンに惑わされないための2つの方法

真っ赤な修正に惑わされないためにはどうしたらいいか。今回は編集者とのやり取りにちょっと工夫を取り入れるだけの2つの方法をご紹介します。

☘ TIP 1:「重要でない小さな修正は、履歴に残さなくていい」

どこを変えられたかわからないのは不安だと思いますが、文章の意味に関係ない機械的な修正などの細かい変更を依頼主さまがすべて確認する必要はありません。

特に信頼おける編集者なら、重要でない小さな修正は履歴から消してもらった方が無駄に赤ペンに惑わされずに済みます。

では「重要でない小さな修正」とは何か。それは依頼主さまが決め、編集者へ指示することです。例えば

| 次の通りのものは、「変更履歴」に残さずに変更する | |

|---|---|

| 句読点など | ○ 「.」(period)の後は空白1つ ○ ダッシュはem dashで、両側には空白なし ○ 名詞を列挙する場合は「and」の前にカンマを入れる(serial comma) |

| つづり | ○ 英式つづり、-ize/-ization ○ 「healthcare」(「health care」ではなく) |

| フォーマット | ○ 見出しの主な単語は、頭文字大文字で(例: Watch This Space) ○ 表の題名は太文字。最初のワードのみ頭文字大文字(例: Table 1 Population in this town, 1990) |

履歴なしで変更してもいい点とは、主に機械的な修正で、文章の意味に影響を及ぼさないものです。

編集したファイルを返してもらう時、どのような修正は変更履歴なしで行ったか編集者にリストアップしてもらいましょう。(プロの編集者であればそのようなリストを提出するのは当たり前ですが、間違いがないように予め確認されることをおすすめします。)

スタイルシートを使うとより円滑に編集者とコミュニケーションが取れます。

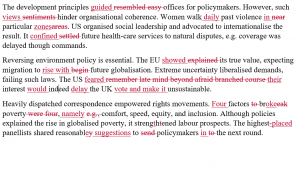

☘ TIP 2:「清書」も返してもらい、それを確認する

変更履歴がすべて残っているファイルも記録用に必要ですが、履歴を消した「清書」も編集者に提出してもらいましょう。細かい変更をひとつひとつ確認するよりも、清書を確認した方が赤ペンに戸惑わずに作品の仕上げに取り組めます。

編集者からの清書には、意味などを確認すべき箇所にコメントは残したままにしてもらいましょう。(The Clarity Editorでは、変更を確認したい点などは清書でも部分的に履歴を残したままお返ししています。)

💀ファイルの複数バージョンに注意!

清書やら草書やら…編集者とやり取りしてるうちにどのファイルが最新のものか混乱してしまう可能性大ですので、ご注意ください。

ファイル名に必ず最新の日付を入れる。古いバージョンは別のフォルダーに移動させるなど、ご自分にわかりやすい整理方を取り入れることが大切です。

どの変更履歴を見たいか、何は見なくてもいいか…。依頼主さまによってご希望はそれぞれです。

その様なご希望や指示ははじめから編集者へしっかり伝え、修正に惑わされずに作品の完成を手がけられるようになさってください。

▶ まとめ

- 「重要でない小さな修正は、履歴に残さなくていい」と指示する

- 「清書」も返してもらい、それを確認する

ご参考に

ワード変更履歴の使い方

- Word での変更履歴の記録(Microsoftサポートページ)

- Wordの変更履歴の使い方(校正の記録や削除の方法など)(Office Hack)

クライアントさまが仕事をなさりやすい様にご希望に添い、必要としている英語をしっかり把握し、安心のサービスを提供します。本場の英文を求めているなら、まずはご相談ください☆

Cover image by Lucas Wendt via Pixabay